税務法規集 更新情報(2025年8月度)

対象期間:2025年7月18日から同年8月18日まで

目次

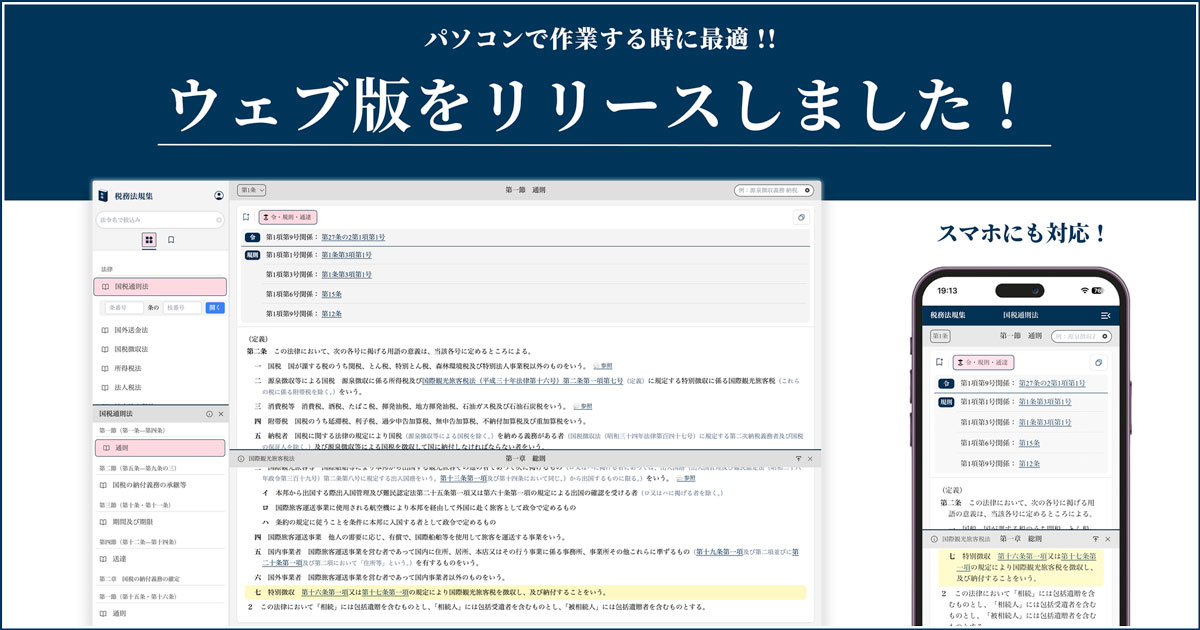

今月は、法令データの取り込み方法を大幅に刷新し、過去・未来(未施行)の条項を閲覧できるように改修しました。 条項レベルで完全な履歴を作成しているため、確認したい条項を深掘りしやすくなっています。変更点がわかりやすくなるように、UIについては追ってアップデートを行いたいと考えています。

また、項や号レベルでの参照ボタンを設置しました。これにより、項が多い条文でも参照条文にアクセスしやすくなるかと思います。

2025年8月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

-

登録免許税法

-

印紙税法

-

地方税法施行規則

法律

地方税法

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 第百四十四条の三(軽油引取税のみなす課税) | |

|

5 道府県は、円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づき締約国軍隊(当該円滑化協定に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

|

5 道府県は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第一条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第百四十四条の六の二及び第百四十四条の三十二第九項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

|

| 第百四十四条の六の二 | |

|

第百四十四条の六の二 道府県は、締約国軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

|

第百四十四条の六の二 道府県は、オーストラリア軍隊が、第百四十四条の三第五項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第百四十四条の二第五項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

|

| 第百四十四条の三十二(製造等の承認を受ける義務等) | |

|

9 締約国軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

|

9 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

|

| 第百四十八条(国等に対する自動車税の非課税) | |

|

3 道府県は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を課することができない。

|

3 道府県は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の

|

| 第四百四十五条(国等に対する軽自動車税の非課税) | |

|

3 市町村は、締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の軍隊をいう。)が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を課することができない。

|

3 市町村は、オーストラリア軍隊(日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の

|

租税特別措置法

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |

|

4 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

|

(新設)

|

施行令

地方税法施行令

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 第四十三条の四の二(法第百四十四条の三第五項の国際約束) | |

|

第四十三条の四の二 法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

|

(新設)

|

| 第四十四条の二の二(法第百四十八条第三項の国際約束) | |

|

第四十四条の二の二 法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

|

(新設)

|

| 第五十二条の十九の二(法第四百四十五条第三項の国際約束) | |

|

第五十二条の十九の二 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。

|

(新設)

|

租税特別措置法施行令

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 第五条の五(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |

|

二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)

|

二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者(法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)

|

|

三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

|

三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年(その年が令和七年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

|

施行規則

租税特別措置法施行規則

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等) | |

|

7 法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記を受ける者が同項に規定する選定事業者であること、当該登記を受ける事項が同項に規定する資本金の額の増加であること及び当該資本金の額の増加が同項に規定する選定実施計画に係るものであることの記載があるものを添付しなければならない。

|

(新設)

|

通達

所得税基本通達

| 改正後 | 改正前 |

|---|---|

| 37―33(林地賦課金) | |

|

37―33 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第7条第3項及び第8条第3項の規定により独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)の施行後もなおその効力を有するものとされる廃止前の独立行政法人緑資源機構法第21条第1項(賦課金)の規定により受益者が賦課徴収される賦課金(以下37-36までにおいて「受益者が賦課徴収される賦課金」という。)のうち、その受益地の所有者に対し受益面積に応じて賦課される金額(以下37-36において「林地賦課金」という。)は、元本相当部分を当該賦課の対象となった林地の改良費に、利息相当部分を当該林地に生立する山林の管理費にそれぞれ算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)。

|

37―33 国立研究開発法人森林

|

アプリの改修

- 過去・未来(未施行)の条項を閲覧できるように改修しました。現状は容量を考えて前後1履歴分のみ搭載していますが、実装的にはさらにその先をたどることができるようになっているため、UI/UX を調整しつつ、今後のバージョンアップで対応したいと思います。

- 項や号レベルでの参照ボタンを設置しました。これにより、項が多い条文でも参照条文にアクセスしやすくなりました。

- 参照条項を押したときに表示される下部の法令表示画面の条項にも履歴と参照を表示されるようにしました。領域の関係上、その条全体の令・規則・通達ボタンは設置していません。

この記事をシェアする

Twitter

Google+

Facebook

はてなブックマーク

Reddit

LinkedIn

StumbleUpon

Email